江阴血战是南明历史上光辉灿烂的一页,请问你如何评价江阴血战

江阴血战是南明历史上光辉灿烂的一页,请问你如何评价江阴血战

提问者,在此我对此提问不予以回答,但我可以告诉你,尔为何要提出该提问,尔提出该提问的目的是什么,甚至居心是什么,尔自己非常清楚。

现在一些人,甚至一些别有用心之人,经常是将明末清初的这段历史搬到网上,总是不惜余力的大谈什么“江阴血战”,什么“扬州十日”“嘉定三屠”等,那么在此且问,在如今各民族大团结共同建设祖国的大好形势之下,你们这一切的目的是什么,居心又是什么?!

还有,在此且问,你们为什么总是大谈八旗入关之初的这段历史,但是为什么元末明初的那段血雨腥风的历史,你们却只字不谈,明初时的山西屠城,大理屠城,明朝对少数民族的屠杀,‘逢朱明暴政,傅休殄虐,灭绝南史,片纸皆灰。屠胄戮僧,焚寺碟碑,断山绝坎,逐杀流潜,千古劫难’,这一切腥风血雨的历史,你们又为何却只字不谈,闭口不谈,且问,你们的目的何在,居心又何在?!

- 所谓“江阴血战”,是“官逼剃发”下的“民众反抗。”

顺治元年(1644),摄政王多尔兖在顺治母亲布木布泰的巧妙周旋下,尽心尽力的为刚刚立国的大清王朝清除李闯余部,剑指朱明残余,南明王朝一小撮远遁异域。

应该说多尔兖自从在武英殿临朝视事之初的几大举措还是比较理智和高明的。

他一路杀到紫禁城,感觉几乎就是“君临天下”,他还是有所为,有所不为的。

重要的举措有:

一,为前朝自缢身死的崇祯皇帝举行规模盛大的丧礼。持续三天,迎合了前明官员和百姓的心愿,也表示了大清王朝的正统性和合法性,这是典型的“顺水人情”和“甩锅李闯”。

二,对前朝官员概不追责,只要降清,官复原职,甚至加封。

三,八旗官兵,严肃军纪,不得扰民。

四,关于剃发,为了稳定政权初建,缓解社会矛盾,特意颁发诏令暂缓执行“剃发令”的贯彻执行。

这些措施都极大地赢得了民心,为清初的统治奠定了坚实基础。百姓们终于可以喘口气,过二天安稳日子。

而当时残明的唯一有力量的武装集团,因为在山海关与李闯部队的一战中,关宁铁骑几乎全军覆没,多尔衮拨了一万多清军交与吴三桂指挥,让他作先锋,追击李闯,多尔衮的这一手堪称“胜负手”,无论吴三桂输赢都要揹上贼名,而且吴三桂必须剃发易服,等于昭告天下,吴某已经成为大清鹰犬,再也无法“冲冠”的吴大帅,腮帮子已经被多尔兖牢牢抠死。

再来谈谈满族人的髮式。

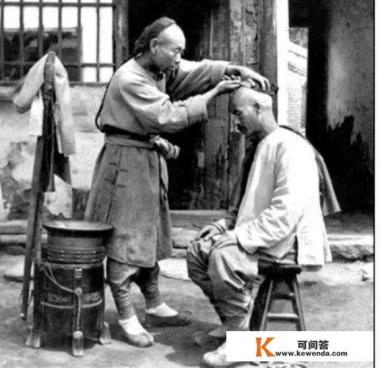

根据《清稗类钞》记载,“(髪)式当如金钱。”金钱式,又叫做“金钱鼠尾式。”清人《榕城纪闻》载:“剃髮,只留一顶如钱大,作辫,谓之金钱鼠尾。”

形象地说,只是在头顶留下铜钱大的一块头发,用以长长后编成只有鼠尾巴粗细的小辫,其余部分全部用剃刀刮得干干净净。这个形式,做到干净无髪,必须“五天一打辫,十天一刮头。”(见图一)

早在天聪五年(1631),大凌河之役(好象是卢象升战死那场战役),皇太极即命令“归降将士等剃发。”天聪十二年(1638)再次下令:“若有效他国(就是指原大明)衣帽及令妇人束发裹足者,是身在本朝,而心在他国。自今以后,犯者俱加重罪。”

前文曾经提到,多尔衮已经命令暂缓执行剃发令的执行,而仅仅在一年后的1645年6月28日,清廷再次飞檄各地传谕:“近者一月,远者三月,各取剃发归顺。”剃不剃发,已经上升到是否归顺朝廷的高度,同时也意味着“留髪不留人”,二选一的抉择。

其实历史应该记住,再次提出这个敏感问题的人是一个**归降官员一一孙之獬。(獬是古代传说中的异兽,善用角顶坏人)

就因为这个不合适宜的问题是汉族官员提出的,多尔衮抓住机会,给尚在前方(江南)指挥作战的多铎下令:“各处文武军民尽令剃髪,假如不从,军法审判从事。”接著的措辞已经腥风渐起:“.....遵依者为我国之民,迟疑者同逆命之寇,必置重罪;若规避风险惜髪,巧辞争辩,决不轻贷。”

不止是江阴,整个江南的汉族人民对此强烈反抗。

为了镇压,清军铁骑在稻青如黛的水乡横扫“烟雨杏花江南。”

身穿马甲的八旗军挥舞着圆月弯刀,头后的小辫犹如猪尾巴(秋瑾语)迎风飘扬。

打过长江去的第一城即是江阴城,在城中三个典吏(类似于现在的主办科员),激于民族气节,领导全城百姓以命抗违。

一时间,江南各地处处血流漂杵,在死伤几万清军代价下攻入江阴城后,清军凶性大发,城内的男女老少,绝望之中,投水、投火、举刀自刎、上吊**、凡有能力者,皆扺抗到底,而多铎的八旗军连杀二天屠城,直到无一活口才封刀呼啸而去。

城中仅余几十活口,原来居民有十几万人。

一位名叫朱子素的亲身经历者,在后来的巜嘉定屠城略》中写道:“S民之中,悬樑者,投井者,投河者,血面者,断肢者,被砍未死手足犹动者,骨肉狠籍。”

结束语:虽然反抗被镇压下去了,清朝以后的统一进程大大迟缓。清政府的残酷无情,也暴露无遗。

孙之獬惹了众怒,受到残酷报复,因为收受贿赂,夺职返乡,遇到山东好汉谢迁等人起义,他的一家老小斩杀干净,本人被绑了十多天,义军在他头上戮满“牙签小洞”,用猪毛给他“植发”,最后被肢解。

清军为什么非要花如此代价来执行“剃髮令”呢?

满族要统治人口远远超过它的满族,强迫国民统一髮式实际上是整个统一过程的一部分。同时,也可以从中找出对清政府不满的人,以此打压,可以震慑民心,巩固新的政权。

这个道理实在太简单。

江阴81天,是中华民族最硬的骨头。这种精神一直传承到了今天。

江阴八十一日是指1645年夏江阴人民为**剃发令,在江阴典史:阎应元、陈明遇、冯厚敦等人领导下进行的斗争。因为前后长达81天之久,故被称为“江阴八十一日”。

其实在当时,江阴已经归顺清朝了。

归顺的过程很诡异,完全就是官员个人的行为。

南京被豫亲王多铎拿下以后,江阴X令林之骥于崇祯十七年五月二十五日挂印辞职而去。

投降清朝的明朝监察御史刘光斗到江阴劝降,江阴参将张宿因为忠义,大骂刘光斗后,很慷慨地辞官了。同时江阴海防程某、X丞胡廷栋也相继辞官。而学使朱国富、兵备马鸣霆逃跑了。

六月份,江阴士民以X里没有官为由,推举原江阴X署莫士英暂代知X的职务。这个莫士英是个官迷,当上代知X以后,他偷偷和刘光斗联系,把江阴X城的各个文件,比如户口,田地情况等各个印册交给了刘光斗,并且拿X库里的财务和宝马贿赂他,千方百计的讨好刘光斗。对老百姓就是洋洋得意的以X令自居。

至此,江阴X在名义上归顺了清朝。

事情出现变化,是清廷下的“剃发令”。在汉家文化中,身体发肤受之父母,是忠孝的体现,而清廷的金钱鼠尾的发型即使在今天看来也是蛮夷的装扮。

多铎下令,江阴城限三天之内全部剃发。六月二十八日的时候,清廷特授知X方亨贴出告示,说剃发令是清廷的法令,不能违背。

润六月初一,常州府的布告下来了,有“留头不留发,留发不留头”的句子。方亨命令X衙书吏抄写,书吏将笔扔到地上说:“就死也罢。”

消息传出去,江阴人民群情激奋,把方亨、莫士英抓了起来,发放兵器准备守城。并在城内抓出间谍六十余人,然后派兵剿灭前来江阴偷袭的清军300余人。

初六,清军陆续发兵江阴,由于初期人数不多,一直没用攻下,到了二十一日,清兵连日不能攻克,也请求支援,于是七王、八王、十王等率一千多名将领,骑兵步兵十多万向江阴进发。

七月初一,降将刘良佐就开始攻城。

七月初九,江阴典史阎应元入城主持抗清大局。当时江阴城中有火药三百瓮,铅弹子千石,大炮百座,鸟枪千张,钱千万贯,絮帛千万端,酒千坛,水果万钟,豆千缸,料草千万束,盐万斤,铜铁器万枚,牛千头,猪羊千只乾鱼千包,蔬菜千畦。

武举人王公略镇守东门,把总汪某守南门,陈明遇守西门,应元自己守北门。他和明遇总督四门,日夜巡历。

七月十一,清兵开始集中攻城。此战一直打到八月二十一日,江阴沦陷。

沦陷时,阎应元坐在东城敌楼,要了一枝笔,在门上写道:“八十日带发效忠,表太祖十七朝人物;十万人同心死义,留大明三百里江山。”

陈明遇关闭衙门,亲自点火,烧死男女大小共四十三人,自己持刀到兵备道前下马与清兵肉博,身负重伤,握刀僵立在墙壁上,没有倒下。训导冯厚敦,穿着公服在明伦堂自缢,他的妻子和姐姐投井而死。中书戚勋,儒生许用,把门关上,自焚。战役中有一江阴无名女子,在殉节前题诗:“露胔白骨满疆场,万里孤忠未肯降,寄语行人休掩鼻,活人不及死人香。”八月二十二日,屠城

老百姓慷慨赴死,都以先死为幸,没有一人投降。清军下令从东门出去的不杀,又下令十三岁以下的童子不杀。男女老少,投水、蹈火、自刎、自缢的不计其数。内外城河、绊河、孙郎中池、玉带河、通塔奄河、裹教场河处处填满了尸体,叠了有好几重,光投四眼井的就在二百多人。

这场战役,守城八十一天,城里死了九万七千余人,城外死了七万五千余人。满清“七王”、“薛王”、“十王”都死于城下,折损大将十八名;参加攻城的还有后来晋封为亲王的博洛(清端重亲王)和尼堪(清敬谨亲王)、清恭顺王孔有德;清兵二十四万大军携二百多门大炮围城,死者六万七千余人,巷战死者又七千,一共损失的士兵有七万五千余人。

阎应元殉国192年后,清廷为安抚江阴百姓,下诏在江阴和其故乡通州为其修祠各一座,皆命名为“阎公祠”。

道光二十二年,知X金咸在修建城墙时,将“忠义之邦”四字刻成砖匾,砌嵌在南门的城门之上,光前裕后。此后100多年,过往的行人仰头看时,无不以先祖的英烈之举而顿生自豪之情。“人心齐,民性刚”在很长一段时期内代表了江阴人的性格特点。

到了抗战时期,帝国主义者最怕中国人民讲忠义,在江阴保卫战时,1937年日寇入侵江阴,城楼被炮火袭击,砖匾碎裂,仅存“忠邦”二字(现存于江阴忠邦亭),被人捡回藏匿。

抗战胜利后,***党部书记长(相当于现代的X委书记),赴南京请来了蒋总裁的亲笔手书,落款为“中正书”,苍劲端庄、力透纸背,又制成一“忠义之邦”碑。于是蒋委员长之碑替下了原来的方X长之碑,高挂城头。最初的 “忠邦”二字残片,则被存放在中山公园内妥善保管。

一、江阴保卫战始末。

清军攻占长江中下游的时候,发布剃发令。汉族男人历来束发盘于头顶、脑后。满族男人留辫子,把前面头发剃去。清朝限**十日之内按满族风俗剃发,甚至提出“留头不留发,留发不留头",江南到处白色恐怖。

顺治二年(公元1645年)夏,剃发令传至江阴,江阴百姓先向知X方亨**留发,被痛骂。**者痛骂这位前明进士、现清朝知X。几天后,不愿做奴隶的江阴人起来了,全城罢S,四乡农民闻讯进城啸聚十余万。秀才许用等百余人聚会文庙,挂起朱元璋画像,**演讲:头可断,发不可剃!当天下午,乡兵抓住方亨,大家共推典史阎应元和陈遇明为首领,共商守城大计。

阎应元让每户派一名男子登城守卫,其余供应茶饭,又令人把火药集中于城楼,以备不时之需。阎应元令各队义兵分守四门,亲守北门。不久,清军依山列营,重兵围江阴。清兵用炮火作掩护,用云梯攻城。清兵刚爬到城头,江阴军民站立城头,用大刀长矛予以砍杀,还不时往城下清兵聚集处扔石头、射毒箭。清军始终未占上风。斯夜,苦战一天的清兵睡熟,江阴军民用绳子系下许多人来,趁清军守备不严,挨近敌营埋伏下来。还有人四处放火去了,清营内外火光冲天,伏兵四起,清军猝不及防,死伤累累。清军从此夜晚不敢入睡,一天午夜时分,城头灯火齐明、鼓声震天,清军列队相迎,可等了半夜,江阴军民并未出手,才知又上了阎应元的当。连续遇到几次,清军惴惴不安。清军见强攻无效,派明降将刘良佐招降,阎应元冷笑道:有降将军,无降典史!说完,城上顿时火箭齐发,刘良佐惭愧万分逃回清营。清军先后调兵24万,围城82天,江阴城弹尽粮绝才沦陷。

城破时,在东城楼上指挥瓜阎应元翻身上马,巷战被俘,壮烈牺牲,守城军民无一投降。

此战,据说清军阵亡七万五千人,当地传说杀死清军三位王爷十八位将军,清军进城,下令“满城杀尽,然后封刀",三天杀死十七万二千人,仅五十三人幸存,江阴成“空城"。

二、意义。

A、彰显了大汉“孔曰成仁、孟曰取义"的民族精神。

我们传统的儒家思想就主张“杀身成仁",“舍身取义"。江阴百姓的义举令他们的对手也相当敬佩。这就是民族大义,民族气节,激烈着一代代中国人位卑不敢忘忧国,前赴后继去保卫国家,去维护自己的尊严。

B、激发了江南原明朝官民的反抗精神。

不久,嘉定又在朱瑛领导下奋起反抗。也大大激发了南明政权中爱国官民抵抗热情。

清朝统一天下的梦想实现得极为艰难。郑成功、张煌言、孙可望、李来亨等均让清军吃尽苦头;顾炎武、黄宗羲、王夫子、冒辟疆等知识分子都亲身参与抗清斗争,终身未做当清的官。李来亨和他坚守的茅麓山让清政府终朝难忘,北京的大清官员一遇难办的事,总会无可奈何地说:又上茅麓山了!郑成功守的孤岛台湾到他死后多年,才在康熙朝收回。

江阴血战谈不上光辉的一页,那一天江阴全城军民赴死,非常惨烈。

江阴一战的意义是将中华南北拉成一体,开启了清朝规模最大的反清运动:第一次抗清**。

阎应元抗清

原因是江阴血战前,清朝的劝降官员是曾经江北四镇之一刘良佐,他是大同人。刘良佐说我是将军我都投降,你一个典史有什么话说?阎应元说大明有投降的将军,没有投降的典史。刘良佐到江阴城下说了大同什么话没有记载,但是此战后,大同军民扛起了抗清大旗。

大同在明朝是九边重镇之首,是明武宗亲自到访的地点,是明蒙关系最好的地点。但是大同在明末三易其主,完全没有天下柱石的作用。刘良佐作为大同人,他不可能不知道。估计江阴阎应元骂刘良佐把大同也骂了,以此大同军民奋起反击。

李成栋

于是两年后,大同反正。此时江南也是一团乱,金声桓在江西,李成栋在广东,郑彩在福建,鲁监国张名振在浙江。而清军主力在北方,大同总兵姜瓖以一己之力将八旗主力吸引到大同城下,是有清一朝唯一一次以八旗主力对战明军。大同反正,山西配合,山西军队跨过黄河覆盖河南,大明南北练成一体。姜瓖以大同边军,对抗八旗主力,而且不落下风。此时,与刘良佐一样同为江北四镇总兵的大同人刘泽清暗中支持民众在天津作乱。此时郑彩打算福建起兵,郑氏水军打算通过北上天津直扑北京围魏救赵,是南明最有希望的一次光复领土。

郑彩

这个时候,郑成功偷袭郑彩,郑彩北上计划失败。而郑成功的偷袭又让李成栋没有粮食,军心不稳李成栋死在乱军。金声桓又被清军计破。大清唯有姜瓖一总兵孤立北方。最后大同城破,五十万军民殉国。

姜瓖

此战,南明皇帝永历帝在南方歌舞升平。郑成功偷袭自己人不过小人而已,而后来横锁长江不过知耻而后勇耳。李定国此时不知道在干什么。吴三桂与夔东十三家在川东彼此观望。至于什么洪承畴之人,和李定国一样此时登不上历史舞台。

郑成功

天下,唯有江阴和大同,敢于与强清硬碰硬。

清取代明,不是顺其自然,而是有骨头的人不多。天下第一世家孔家臣服大清,文人臣服大清,钱谦益率领东林党在雨天南京城跪迎清军,还说什么“水太凉”“头太痒”。此时,天下最有骨头的人,就是四总兵+一监国。那里有两座城,一座叫做江阴城,一座叫做大同城。

吴三桂

此时此刻,作为大同人,可以对江阴同胞说:天下负了江阴城,我大同没负江阴城。江阴骂我大同没骨头,我大同以五十万军民殉国,上报皇恩,下报百姓。在黄泉路上,我大同军民可以对江阴军民说:我们,没有给大明丢脸!

回答这个问题前,我们先来简单了解一下发生在南明时期的江阴血战:

公元1644年,李自成率领起义军攻破北京城,大明崇祯皇帝在煤山自缢,之后福王朱由菘登基称帝,建立南明政权,并改国号为“弘光”,将都城由北京迁移到南京,继续抵抗清军。然而南明政权只存在了8个月,清军一路南下,一路杀向南京,朱由菘畏惧清军,于是带领文武百官主动打开城门投降,大明至此彻底灭亡。

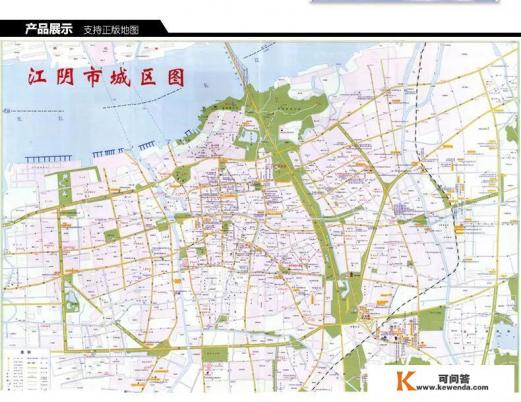

江阴血战就发生在明朝彻底灭亡后不久。江阴X城位于现在的江苏S南部,地处长江咽喉,面积只有987平方公里。公元1645年夏天,江阴X城在朱由菘率领文武白宫投降后也不在抵抗,投降清兵,随后多尔衮下达了剃发令,并放出狠话“留发不留头”。

身体发肤,受之父母,岂敢毁伤?剃发令遭到江阴人的强烈反抗,纷纷表示可以接受清兵统治,但不剃发、**清人衣服、不改变老祖宗留下的规矩,否则宁可死战到底,江阴人与清朝统治者的冲突也越来越激烈,忍无可忍的江阴人杀死了清朝统治者派来的官员,并打出“头可断,发不可剃”的口号,决定与清军死战到底。

1645年6月1日,清朝统治者出动24万大军以及200多门大炮兵临江阴城下,努尔哈赤儿子爱新觉罗·多铎亲自指挥了这场战斗。而当时江阴城中当时只有17万百姓,其中老弱妇孺占一多半,而且都是没有经过任何训练的普通百姓,也没有趁手的武器,因此当时所有人都认为这是一场一边倒的战争。

然而战斗打响后,江阴人的表现让所有人都感到震惊。江阴全体百姓以血肉之躯拼死抵抗清军81天,打死清军7.5万余人,其中包括3名清朝王爷、18名清军大将。江阴百姓也付出了极为惨烈的代价,17万人仅剩53人幸存,几乎成为一座空城,而在长达81天的江阴血战中无一人投降。

江阴血战是我国古代历史上极为惨烈的一场保卫战,也是抵抗侵略者的典型战役,虽然以失败告终,江阴全体百姓以鲜血和生命为大明王朝增添了一抹悲壮的色彩,可歌可泣,让人扼腕叹息。

江阴血战可以说是南明历史上光辉灿烂的一页,全城军民拼死抵抗表面上看是对“留发留头”问题的抗争,其实更多的是对近百年来儒家思想的坚持。江阴百姓并不是不能接受王朝的更替,他们反抗的是剃发突破了儒家思想的底线。

江阴血战

1643年(弘光元年),在满清豫亲王多铎的统领下,清军兵锋直指江阴,江阴降清。而新任知X方亨循例颁布了剃发令。随后,百姓**流发流衣冠,被方亨拒绝。

对于江阴百姓的坚持,方亨万般无奈。正好趁着常州知府的公告“留头不留发,留发不留头”,强制百姓剃发。在遭到百姓拒绝后,本想派兵强制让百姓剃发,却被百姓提前发现。于是百姓推陈明遇为首,以“大明中兴”为旗号,开始反清复明。

八十日戴发效忠,表太祖十七朝人物;十万人同心死义,存大明三百里江山。——闫应元

陈明遇虽然满腔热血,但缺乏军事组织才能,便请闫应元出山相助。之后,阎应元带领江阴城祝塘少年六百人,执械入城。阎应元、陈明遇鼓励城乡义勇扼守危城,多次出城联络,都未能搬来救兵,最终坚持了八十多天后,城池被攻破,清军屠城至二十三日午后才“出榜安民”,城内百姓仅剩“大小五十三人”而已。而八十多日抗清中,江阴城内外军民共亡六万余人,而清兵亦付出了损失了近八万人的惨重代价。

对江阴血战的思考

对于普通老百姓来说,君主或者朝代的改变并没有那么重要。因为中国的古老文化不管历史怎么变,其中心一直没有改变,结发右衽,诵读经典,千百年来一直如此。

而作为清政府的满族统治者正是看到了这一点,为了防止自己被汉化,所以才用剃发这一制度来巩固自己的统治地位。

剃发看似只是普通的剃发易俗,但事实上确是对于信仰和文化的一种冲击。在今天看来,不管是明清的更迭还是剃发令的实施,可能是在平常不过的事情。但是对于当时的文人和百姓来说,其性质就不一样了,习俗的改变不仅改变了外观,更改变了民族认同感。

我们翻看历史可以看出,不管是五胡乱华还是元蒙统一,都是以汉族为主的一种文明。尽管他们入主中原,但随着时间的发展,都被**的儒家文明所同化。因此,中国早期文化的认同,是对以汉族为主的共同居住在中华土地上的族群的认同。这种认同绵延至明末,尤其是危机四起的时候,已经演变成为了一种非常强烈的一种坚持。这种坚持已经不再是针对某个人,而是针对的一种文化和思想,更确切地说是对长期起来儒家思想的坚持。

结语

正是这种根深蒂固的儒家思想,坚定了江阴城民反抗的决心。江阴城民与其说是为自己的头发抗争,莫如说是为了保护他们的民族认同而以命相搏。此刻的大明国已经从实体上消亡,却仍在他们的心中屹立;对于大明国的坚持延伸成为了他们对于自己汉族身份的强烈认同,使江阴城民甘心用鲜血和枯骨划出了自己和满清人的界限。