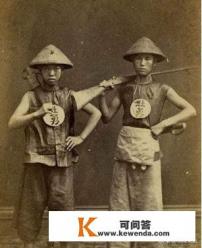

清代士兵军服上标有“兵”字和“勇”字,二者有什么区别

先说我的答案:清兵胸前的“兵”和“勇”,代表着两种不同性质的军人身份。兵,代表此人属于经制兵,不是八旗兵就是绿营兵;勇,代表此人属于勇营之兵,来自于地方临时招募,比如湘勇和淮勇。

在清朝末年小站练兵之前,经制兵和勇营是清朝的主要军事力量。其中勇营是在太平天国运动之后兴起的又一主力军。

接下来分别叙述兵和勇的起源和特征。

清朝的兵,属于世袭制职业军人。

最早的兵,是满人的八旗兵。八旗兵在清朝建国之初,是战斗力非常强悍的军队,他们奉行的是兵民合一,出则为兵,入则为民。

后来的绿营兵实行的是“兵皆土著”的制度,实际上是变相的招募制度。是满清政府从地方上挑选“良善顺从”的**,把他的户籍从民籍改为兵籍。不但如此,他的整个家庭都转换成为兵籍。这样做有两个好处,一个是解决了兵源问题,第二是加强了对绿营兵的隐形控制。道理很简单,你们全家都属于兵籍,小命儿捏在朝廷手里,不敢随便造次。解决了忠诚度的问题。

八旗兵,绿营兵,就是清朝早期和中期最重要的军事力量。可是后来越来越糜烂**。

为什么呢?就因为世袭制和终身制。

拿八旗兵来讲,7岁开始,八旗兵就开始拿全额工资,一直拿到满头白发。在军营里面,国家花钱养活了一大批废人。

绿营兵同样如此。因为绿营兵全家都入兵籍。如果家庭里面一个人从军营出来,必须要有另外一个家庭成员参军补充兵力。看起来这是一个快速补充兵源的好办法,可是现实生活中却变形成了点卯吃粮的笑话。绿营兵的家庭里面,身强力壮的成员不去当兵,而是到社会上另外谋生,打工赚钱。家庭里面的老弱病残,到军队里面滥竽充数,点卯吃粮。

绿营兵,也成了国家饲养懒汉的奇葩制度。

在天下太平的时候,大家睁一只眼闭一只眼混日子,一旦天下有事,这个弊端马上暴露无遗。

太平天国起义就是导火索。

大家看历史就发现,从金田起义开始,太平军几乎是一路摧枯拉朽,势如破竹。

为什么会这样?那是因为当时清朝的正规军队,真的就是枯枝烂叶,不堪一击。

最后为什么太平军在南征北伐之中,慢慢丧失了优势呢?

地方武装乡勇的崛起!

以曾国藩的湘勇和李鸿章的淮勇为代表的地方团练,乡勇军队,名分上面都是临时招募的士兵,但是他们的战斗力,远远强过被朝廷豢养起来的老爷兵。

可是等到镇压起义之后,想要解散勇丁,清朝政府遇到了难题,请神容易送神难。

为什么呢?

因为八旗兵是世袭制终身制,谁也动不了。

绿营兵是职业病终身制,而且最后当兵是副业,人家家家都有挣钱的其他门路,当不当兵,无所谓,而且想开除都开不掉,因为老子属于兵籍,铁饭碗。

勇丁就不一样了,他们是全职军人,除了打仗没有别的一技之长,如果解散回家等于失业,存在二次就业的问题。因此一旦对乡勇进行裁军,很容易引发社会问题。这些被裁掉的军人,性格老实一点的成为无业游民,流浪社会。性格彪悍一点的很快就纠结在一起,组成或者加入会党,成为不安定因素。有些人被裁掉之后长期逗留在军营附近,希望下一次出现社会招募的时候,还能进入军队里面混饭吃。

所以清政府为了安置好裁掉的军人,安排专人把他们遣送回老家,每个人还要发几个月的生活费。可是因为晚清政府财政紧张,这个带薪辞退的制度没有贯彻下去,还是造成了社会的动荡。

真正给清朝军队制度带来全新变化的,自然是晚清政府实施的天津小站练兵,他们模仿德国和日本的军队制度,打造了第一支近代化军队。

当然了,没多久,这只军队就演化成了北洋军阀的队伍。从这个角度来说,清政府也算是亲手打造了自己的掘墓人。

崤山小虎第261条回答。

二者都是清朝的武装力量,是以“兵、勇、士、丁”来加以区分的。

一、兵。

兵主要有八旗兵和绿营兵。

八旗兵又分为:满洲八旗、蒙古八旗、汉军八旗。

满洲八旗:是清朝女真族自己的部队,可谓根正苗红。

蒙古八旗:是清朝为了制衡汉族军队,拉拢蒙古人(少数民族)军队而创立的。

汉军八旗:清朝入关前打败的明军及其他汉军,为了拉拢汉族人而创立的。

所以八旗军地位从高到低依次是:满洲八旗>蒙古八旗>汉军八旗。

绿营兵。在清朝入关统治中原后,为了戍边守土,由各地方都督大员节制成军。是清朝人数最为庞大的武装力量。

所以,以上八旗军和绿营兵都作为最正规的武装力量,胸前自然是“兵”无疑。

二、勇。

分为乡勇和练勇。

乡勇:顺康雍时期,国家打了很多仗,兵力空虚,需要乡勇维持治安,并作为兵的预备队。所以此时相当于预备役。

练勇:到道光以后,太平天国、义和团运动等等,“兵”作为国家的正规武装力量已经腐朽不堪,此时曾国藩、李鸿章、左宗棠等的地方练勇逐渐充当了国家的正规军。比如“湘军、淮军”等。

三、士。

士的地位比“兵”地位略高,类似于现代军队的士官长。一般属于指挥“兵”作战的高级士兵。例如班长等。

四、丁。

丁的地位比“兵”低,类似于现在的部队职工杂役等,战时由“兵”驱使完成一些劳务保障等。

题外话:谢谢你的阅读。欢迎关注小虎,小虎作为一个老兵自媒体也需要您的支持。多谢了。

清朝军服上不仅有兵、勇二字,还有卒、衙、驿、捕、牢、税、库、盐等字。

下面,就针对这些字的含义逐一进行解释,不足之处,还请补充。

兵:是国家的常备武装力量,也就是清朝的正规军,主要为八旗兵和绿营兵,直接由朝廷供养。

勇:是地方自治管理的武装力量,由地方临时招募的乡勇或者团练,如在镇压太平天国运动时期,曾国藩、左宗棠、李鸿章组织的湘勇、楚勇、淮勇,其军饷主要由地方自行开支或摊派。

卒:是地方长期驻扎的士兵,其地位比兵低下,主要是维护地方治安或者跑腿之类的服务,例如狱卒等。

衙:是衙门的仆役,主要有衙门长官自行招募并负责日常开支。

驿:是负责驿站和交通的士兵,主要负责驿站接待及通讯之类工作,属于国家正式编制。

捕:是捕快,负责维护地方治安和缉捕之类工作,是由地方衙门负责招募。

牢:是负责看押犯罪嫌疑人的狱警。

税:是负责征收税务的工作人员。

库:是负责管理仓库的工作人员。

盐:是负责盐务的工作人员。

“兵”和“勇”的区别

主要区别是“兵”为国家常备武装力量,而“勇”是地方临时的武装力量。更重要的是两种军队的军饷来源都不一样,“兵”直接由国库支出军饷,而“勇”的军饷需要地方自筹。还有就是地位的不相等,“兵”的地位明显要高于“勇”,最起码“兵”是有国家正规编制,算是吃皇粮的,而“勇”只能算地方势力,没有必要的配套保障措施。

看清宫剧里的官军身上标注着“兵”和“勇”二字,很多人对这两种标志并不知道是怎么回事。

真实的历史上却是远不止这两个字,清代军服上最少应该有兵、勇、卒、衙、驿、捕、牢、税、库、盐,这十种字样。

而他们分别是什么含义呢?

从字面上看衙、驿、捕、牢、税、库、盐这七个应该较为容易区分。

其中,衙,很显然就是衙门的仆役,地方自行招募的人。

驿,相当于现在交警,也就是负责当时驿站和交通线的士兵,李自成当年在明朝也是这个出身。

捕,即捕快,这个大家应该不陌生,王朝马汉张龙赵虎这四位就是了。

牢,现代而言就是狱警,在监狱里看管犯人,各类影视剧中吃拿卡要,也是常见角色。

税,即税丁,负责设卡征税等。

库,即库丁,负责防守国家国库的银两、财库的。

盐,即盐丁,主要服务古代盐务专营的。

这七种不常见,大家了解一下便好。但是兵、勇、卒就容易混淆了,这三种乍一看似乎都是士兵,但是职责并不一样。

卒,就是在在州X里长期固定驻扎的兵勇,他们不受中央军事机关的移动驻防安排,相当于城防军,受当地地方长官管辖,我们可以把他们看作现代的地方武警部队,一般不轻易调动。

兵,是清代国家的常备武装力量,也就是清朝的正规军,包括八旗兵和绿营兵。

兵是编制内的,拥有公务员的行政编制,每一个兵都是被登录造册的,享受国家拨款。

八旗军分为满八旗、蒙八旗和汉八旗,这些都是大清的正规军,直接隶属皇帝,八旗兵为世兵制,也就是在16岁以上的八旗男性子弟中挑选。“余丁”和 “幼丁”,可以挑补为养育兵,即预备兵。其中余丁是指挑剩下的,幼丁是指未满十六岁。

兵还有绿营军,绿营军的建立则是为弥补满军的不足而建立的,由**组成的汉兵。这种军队以绿旗为标志,以营为建制单位,绿营兵的称号就是这样来的,因为标志是绿旗也叫绿旗兵,简称营兵。

八旗军同绿营兵都是朝廷正规军队,直接由朝廷供养,旱涝保收,主要任务就是负责保家卫国,但主次不同,朝廷倚重不同。

按朝廷的定制,八旗兵的大部分卫戍京师,掌管京师安全;相当于皇家禁军,是精锐部队。重要城S建有满城,里面驻防的也是八旗兵。

绿营兵则遍布全国各地,例如影视剧中浩浩荡荡的清代大军都是绿营兵,清朝在中央主要机构同一品级的官员,会设置一名满员和一名汉员;军队也如此,体现了满汉的磨合与融合。

“勇”和“兵”相比,待遇等方面便完全被秒。

勇,即乡勇,雍正、乾隆之后遇有战事,若八旗兵和绿营兵不足,便于当地临时招募乡勇组成军队,战事完后立即解散,不是国家正式的军队,军饷也不一定能拿到,属于一种强制聘请机制。

但是到了晚清太平天国时期,由于八旗和绿营腐化堕落而导致战斗力锐减,朝廷不得不让曾国藩、左宗棠、李鸿章等人在地方势力组织乡勇团练镇压叛乱,如湘勇、楚勇、淮勇。

相比绿营和八旗,他们作战勇猛,工资又低,所以打完仗后乡勇们一部分遣散,一部分都转正了,编组为勇营,也就是相当于“兵”了,由各S自行开支,资金主要来自地方摊派,相当于事业编制。

由于“勇”字兵比“兵”字兵打仗勇猛,所以逐渐取代了绿营兵,成为国家军队的主要力量。勇营是拿国家饷的私募武装,所谓“兵为将有”,士兵和军官只忠于自己的长官,不直接效忠皇帝。

清代的兵制,大体可分为旗兵与汉兵两大类:旗兵是清朝入关前的原始兵制,汉兵则可分为绿营、乡勇和新军。八旗军、绿营兵的军服上写有“兵”字,乡勇的军服上则写着“勇”字,新军军服上没有兵勇二字。兵代表清朝正规军,有正式编制;勇代表清朝的地方团练,属于临时编制;曾国藩的湘军、李鸿章的淮军、左宗棠的楚军都属于勇字军队。

八旗兵是清朝入关前的主要军事力量,他们平时为民,战时为兵,战斗力较强,八旗制度是一种兵民合一的制度。清朝建立后,八旗兵主要从事攻伐作战,不再从事生产,国家按年或月发一定的银饷和米粮。八旗兵为世袭兵,父死子替,世代为兵;16岁以上的八旗男性子弟皆可成为八旗兵。

绿营兵是参照明朝军户卫所制改编和新招的汉兵,仍按八旗制度管理,只是他们的旗帜是绿色的而已。绿营兵籍皆注于册,由兵部管理,依然是世袭制,一旦成为绿营军户,那么父子兄弟都成为了绿营兵。绿营兵以"镇"为基本单位,各镇设总兵一名,总兵之上是提督,提督总管一S的各镇绿营兵。各镇绿营兵按协、标、营、汛编制;总督、巡抚、提督和总兵,都各有直属亲兵一个标。

八旗兵的薪饷和武器装备均优于绿营兵,八旗兵大部分驻守京畿地区,绿营兵则分驻全国各地。八旗军有装备精良的健锐营、火器营、虎枪营、神机营等,绿营兵则无上述诸营。

八旗兵与绿营兵安享太平过久,武备荒废,不堪一战,在平定太平天国、捻军等起义中勇军突起,并渐渐代替了八旗兵与绿营兵。勇军以营为基本建制单位,500人为营,营辖4哨,哨辖8队,兵员自召,将领自任,粮响自筹。湘军、淮军破城后必然劫掠一翻,这是士兵们的劳动报酬,战后勇营解散为民。**战争至甲午战争期间,以勇营改制的防军、练军是清政府的主要军事力量。

1894年清廷在甲午战争中惨败,湘军、淮军、防军、练军又相继**不堪重用,于是清政府开始组建"新建陆军"、"自强军",统称为新军。新军因为武器装备全用洋枪洋炮,编制和训练尽仿西方军队而得名,原计划全国组建36镇新军,到清亡时才组建13镇新军,而新军成了清朝的掘坟人。北洋军阀就多数是从清朝新军出来的,袁世凯就靠北洋军起家。

答:事实上,就我而言,我最先不是纠结于“兵”和“勇”的区别,而是纳闷于“兵”和“卒”的区别。

走象棋时,不是有红蓝双方吗?

红方有五个兵,蓝方有五个卒,这兵和卒的走法相同,功能一样,按当时我的理解,即现实军队中的兵和卒所指相同。

可不是吗?红蓝双方的车马炮都相同嘛。

但是,我后来觉察到红方的老帅和蓝方的老将级别是不同的,在现实军队中,帅是统帅,将是将佐,即将佐要听统帅指挥。

那么,在现实军队中,兵和卒也是有区别的。

兵在商代甲骨文里是个会意字,像双手握着武器的样子,即其本义就是指作战用的武器,也就是兵器,如“短兵相接”、“兵不血刃”里的“兵”就是指兵器。但士兵打仗都代带着兵器,则“兵”又引申为战士、士兵。

不用说,在古代,凡参与作战的最基层战士都叫兵。

卒在商代甲骨文的字形一说是是缝好了线的衣服,本义指完成、终结,又引申为死亡。另一说是有特殊标记的衣服,本义指差役。

不难看出,兵和卒最先的区别就是前者是有作战任务的战士,后者是没有作战任务的差役。

后来战事紧急、繁密,卒也被派上前线了,地位和兵一样,渐渐地,“兵卒”成了一个词组,他们间的差别越来越小。

不过,兵有车兵、骑兵、步兵,卒只有步卒。

“勇”是清朝才出现的。

在军服上标“兵”、“卒”、“勇”等字,也是清朝的一项特色制度。

除了标“兵”、“卒”、“勇”等字,还有标“衙”、“驿”、“捕”、“牢”、“税”、“库”、“盐”的,可谓清清楚楚,泾渭分明。

那么,在清朝,“兵”、“卒”、“勇”的区别也是清清楚楚,丝毫不乱的。

兵,是清朝编制内的国家常备武装力量,拥有行政编制,一个萝卜一个坑,每一个兵都是被登记造册的正规战士,包括八旗兵和绿营兵。

补充一下,八旗兵分为满八旗、蒙八旗和汉八旗,直接隶属皇帝,是清初入关时清朝政权的主要军事力量。

绿营兵是清朝中叶因为镇压农民起义力量不足,而由**组成的汉兵,数量巨大,也叫营兵。

八旗兵和绿营兵的待遇差别是非常巨大的。

卒,是固定驻扎在州X里的兵,相当于城防军,受当地地方长官管辖。

勇,即乡勇,是在八旗兵和绿营兵军事吃紧时,由朝廷就地招募乡间勇士组成的临时军队,属于民兵性质,不一定有兵饷,战事结束,就马上解散。乡勇大行其事是从太平天国时期开始的,当时八旗和绿营已经顶不着太平天国的起势,清朝统治受到巨大威胁,咸丰帝不得不放手让曾国藩、左宗棠、李鸿章等人在地方势力组织乡勇团练镇压叛乱,于是,湘勇、楚勇、淮勇等等相继出世,并且作战勇猛,逐渐取代了绿营兵。

清朝末期,统治者想对乡勇进行着力打造,使之成为赤诚效命于朝廷的主要军事力量,奈何日薄西天,力不从心。